La pédagogie dans les clubs de dirigeants

De quelques renversements

Tourgueniev accusait Dostoïevski d’être un imposteur. Comment s’y prenait Dostoïevski pour produire des romans qui frappaient aussi vivement l’imagination de ses contemporains ? Tourgueniev prétendait avoir découvert la technique de son illustre compatriote. Elle est fondée sur le lieu commun à l’envers. Dostoïevski considère un lieu commun, l’inverse et l’énonce de façon abrupte. Il bénéficie ainsi de l’effet de surprise. Exemple : il y a des jours où tout va bien, il ne faut pas s’inquiéter, ça passe.

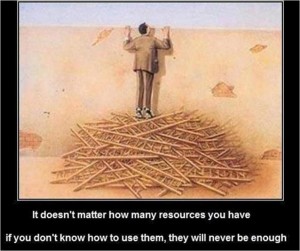

Un message est d’autant mieux perçu qu’il contraste par rapport aux croyances usuelles ou au contexte habituel. Une des raisons du succès de la formule pédagogique mise en place par l’association Progrès du management est sans doute que dans le domaine pédagogique, elle prend à contre-pied un certain nombre d’habitudes.

Le process

Le process mis en place par l’association Progrès du management combine trois idées :

- s’adresser à des chefs d’entreprise et seulement à eux,

- le faire là où ils vivent,

- agir dans la durée.

Aucune de ces trois idées n’est en soi révolutionnaire. C’est leur combinaison qui est originale. Ainsi le process de l’association constitue un exemple de pari stratégique gagnant : associer de façon originale des besoins qui n’avaient pas été reliés auparavant. Combiner de façon originale des besoins constitue sans doute une des façons de sortir par le haut de l’atonie des marchés et de la baisse des prix.

L’indéfinitude

Il est d’usage qu’une formation ait un début et une fin. Il arrive même qu’un diplôme sanctionne la fin. Ceci est cohérent avec le système de valeurs qui est le nôtre et qui veut que les choses n’aient de valeur qu’une fois finies. Depuis toujours, on nous enseigne qu’il faut finir ce que l’on a commencé, faute de quoi cela n’aura aucune valeur.

Mais la vie est un jeu indéfini. Il existe deux sortes de jeux : les jeux où l’on joue pour gagner et les jeux où l’on joue pour continuer à jouer. De toute évidence, le premier objet de la vie qui conditionne les autres est de se maintenir. Dans le même ordre d’idée, le jeu économique est un jeu où l’on joue pour continuer à jouer. Aucune victoire n’est définitive, on n’éliminera pas ses concurrents pour toujours. On ne capte pas ses clients pour l’éternité, quand bien même on serait un service public.

Le process des clubs Progrès du management reprend à son compte ce renversement de système de valeurs auquel nous invite la réalité. On n’entre pas dans un club pour cheminer d’un point de départ connu à un point d’arrivée connu mais pour se situer dans une démarche de progrès qui n’a pas de terme défini. Lorsque l’on commence à progresser, il n’y a aucune raison de s’arrêter. L’adhérent ne quitte pas l’association quand il a acquis tout le savoir qu’il venait y chercher mais quand il sent qu’il ne progresse plus.

Le process est cohérent avec la non-finitude de la vie.

L’imprévision

Il est d’usage qu’une formation ait un programme. Avant de commencer, on sait d’heure en heure ce qui se passera. Dans notre monde, les choses n’ont de valeur que d’être prévues et organisées. On se situe dans un schéma problème – solution que l’on transpose en un point de départ (le client qui arrive censément ignorant) et un point d’arrivée (le client qui repart censément formé). Le programme représente la solution au problème que pose le vide entre le point de départ et le point d’arrivée.

Cette vision mécaniste ne correspond pas au besoin d’un décideur dans le domaine de la décision en univers complexe car personne n’est détenteur d’une vérité qu’il suffirait de lui transmettre. En renvoyant la question du contenu à l’adhérent, en s’en tenant au sur mesure, l’association permet de travailler sur un système de valeurs cohérent avec les problématiques du management : le passage de la maîtrise de tout à l’acceptation de la non-maîtrise.

Là encore, contraste.

Le croisement de l’expertise et de l’expérience

Il existe traditionnellement deux façons de transmettre des savoirs et des comportements dans un temps limité (on exclut l’expérimentation qui, elle, suppose un temps non limité). A savoir :

- La transmission d’une expertise. Un monsieur qui sait dit ce qu’il sait à des gens qui ne savent pas. Il n’y a plus qu’à appliquer. Cette méthode est la plus directe et la plus rapide mais ne respecte pas la phase d’appropriation que requiert une communication aboutissant à une mise en oeuvre. Par ailleurs, personne n’a appris à faire du vélo en regardant le tour de France à la télévision. Il est à craindre que ce savoir ne débouche pas dans l’action. Savoir comment il faut faire n’est pas savoir faire.

- L’échange d’expérience. Il faut écouter celui qui a réussi une expérience, lui demander comment il a fait, puis l’imiter. La pédagogie consiste alors à faire échanger des gens qui ont des problèmes de même nature.

Cette approche n’est pas dénuée d’intérêt mais néglige le fait que nos comportements sont d’abord le reflet de nos paradigmes. Une approche exclusivement pragmatique ne touche pas les paradigmes qui, comme on sait, sont antérieurs aux faits en ce qu’ils servent à les construire. Elle est donc limitée en tant que démarche de progrès.

La pédagogie développée dans les clubs Progrès du management se veut un croisement entre expertise et expérience. Par croisement on ne veut pas dire expertise et expérience l’une à côté de l’autre mais l’une à propos de l’autre. Le paradigme sert à relire l’expérience et l’expérience sert à élaborer le paradigme. Seul le paradigme permet de comprendre et transmettre l’expérience, mais seule l’expérience peut valider le paradigme. Jacques Chaize, l’ancien président du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), parle à ce propos d’un « jeu d’élastique » entre l’expertise et l’expérience. La tension existe toujours, elle est néanmoins variable.

Cette vision de la connaissance appliquée se décline en deux types de pédagogie :

- L’intervenant énonce son paradigme. Après quoi, les participants échangent avec lui en apportant leur expérience de façon à relire cette expérience à la lumière de ce paradigme. Il s’agit donc de comprendre l’expérience avec une nouvelle grille d’interprétation, une nouvelle vision. Ce procédé oblige l’échange d’expérience à se situer au niveau du paradigme. D’accord ou pas d’accord, c’est à ce niveau-là qu’il convient d’échanger. L’intervenant intervient alors comme catalyseur d’échanges de haut niveau. Dans ce cas, l’expertise permet de donner une nouvelle interprétation du passé. La marque de notre liberté dans le monde, c’est notre droit de réinterpréter le passé.

- On part d’une expérience d’entreprise, d’une situation qu’on analyse et à partir de laquelle on reconstruit l’expertise. L’articulation entre expérience et expertise est possible puisque l’expertise se trouve comme extraite aux forceps de l’expérience. L’adhérent participe au travail d’analyse qui permet de saisir les paradigmes derrière les faits. Il apprend à un méta niveau : apprendre à décrypter les choses derrière les choses.

Ces deux types de pédagogie offrent la possibilité de produire, dans la durée, un changement réel. En effet, ils agissent au niveau des représentations et s’attachent à lier l’expérience concrète à ces différentes représentations.

Croiser l’expertise et l’expérience suppose de relire l’expérience à la lumière de l’expertise. Ce que nous pensons est déduit de notre expérience. Si la pédagogie transforme les croyances et les pensées, elle ne le fait qu’en transformant l’expérience. Or on ne peut pas transformer l’expérience elle-même, on ne peut que modifier le regard que l’on porte sur sa propre expérience. La marque de notre liberté dans le monde tient à cette faculté de récrire sans cesse le passé. Pour décider autre chose que ce à quoi nous aurait porté le déterminisme, il faut avoir de nouvelles croyances donc une nouvelle lecture de son expérience. Sans cesse, nos décisions présentes modifient le regard sur le passé. Le passé est interprété à chaque moment en fonction de nos projets d’avenir. En ce sens, le passé est imprévisible. La pédagogie suppose de travailler sur cette incertitude inhérente à la lecture du passé. Croiser l’expertise à l’expérience consiste donc à sortir le passé d’une interprétation unique pour ouvrir le champ des possibles.

L’utilité et le plaisir

Platon a écrit un dialogue, Le Ménon, sur le thème : la vertu s’enseigne-t-elle ? Un bon management étant un management vertueux au sens où l’entend Platon (c’est-à-dire un management qui s’oriente en fonction d’une certaine idée du bien), nous sommes confrontés à la même question que Platon. Le management s’enseigne-t-il ?

Sans vouloir traiter ce thème qui fait référence à la différence entre management et gestion, notons que l’on a toujours tendance à enseigner le management de façon vertueuse.

Mais la vertu est ennuyeuse.

Elle est certes admirable, mais plus ennuyeuse encore qu’admirable.

Nous sommes dans une société qui a vu émerger une nouvelle valeur : le plaisir. Non seulement le plaisir n’est plus honteux, mais il est devenu un droit. Chacun revendique du plaisir à faire ce qu’il fait, même s’il est payé pour le faire. A plus forte raison s’il paie, comme c’est le cas dans la formation. Cette revendication s’accorde mal avec la vertu.

Celui qui sait peut aisément partager son savoir. Saura-t-il faire de ce partage un moment de plaisir ? Rien ne le garantit.

Dans les clubs Progrès du management, la difficulté est rehaussée par deux circonstances particulières :

- Celui qui consomme est celui qui paie, ce qui est assez rare en formation. Il a donc logiquement un raisonnement du type retour sur investissement. S’il vit la journée de formation sur le mode du plaisir, il la juge sur le mode de l’utilité. Le temps et l’argent sont pour le chef d’entreprise deux ressources rares. Il s’attachera donc à en optimiser l’usage plus rigoureusement que tout autre. Il faut lui donner de l’utile. Un cadre agréable et un intervenant sympathique qui font passer un bon moment ne suffisent pas.

- Un chef d’entreprise mène une vie difficile : un emploi du temps exigeant, des déplacements fatigants, l’angoisse permanente du résultat. Il n’a pas souvent l’occasion de se détendre tout en travaillant. Comme le remarquait Freud, nous avons tous besoin de retrouver temporairement le paradis de l’enfance, le paradis de l’insouciance. Ce phénomène s’appelle la régression (on peut s’étonner que l’on parle de régression dans le cadre d’une association vouée à la progression, la dialectique a ses mystères). Un chef d’entreprise n’a pas souvent l’occasion de » régresser « . Partout il est le modèle, l’exemple auquel chacun se réfère. Comme dit le grand philosophe du football français Luis Fernandez : « Quand on est visible, on est visé ! » Les clubs Progrès du management sont à l’occasion, que nous le voulions ou pas, des lieux de régression.

Pour ne point se trouver enfermé dans une contradiction entre l’utilité et le plaisir, il convient d’adopter une pédagogie performante. A savoir :

- Donner de l’énergie, être dans la situation.

- Savoir écouter les questions et les objections, savoir traiter les échanges.

- Illustrer les idées avec des exemples, au besoin aller des exemples aux idées selon une méthode inductive (l’esprit humain va des situations aux concepts alors que le pédagogue fait souvent l’inverse dans sa présentation).

- Ne pas hésiter à impliquer les participants en introduisant de la variété dans la pédagogie (quiz, lecture chacun à son tour d’une définition, films et vidéos, jeux d’entreprise, etc.).

Le savoir et la posture

L’intervenant part d’un paradigme dont il est l’auteur. Son paradigme est validé par sa démarche professionnelle et personnelle.

L’existence de ces paradigmes divers pose la question suivante : faire progresser le management, soit, mais dans quel sens, vers quel objectif ? Quelle est la référence, l’étalon ? Où sont déposées les tables de la loi ?

L’existence d’un dogme permettrait de simplifier le recrutement des intervenants sur le fond : on se contenterait de vérifier la compatibilité de leurs paradigmes avec celui de l’association.

Une telle approche est pourtant indéfendable. Si l’on connaissait la pilule à gagner les batailles, les quatorze étapes de la qualité, les sept règles de la motivation, les dix-huit critères de la performance, l’association Progrès du management serait sans objet. Il suffirait de mettre toutes ces recettes dans un livre et de les appliquer. La démarche de progrès à laquelle s’identifie l’association est à l’opposé de ce système de valeurs de certitude. La première étape du progrès consiste à comprendre et admettre qu’il n’existe pas de recettes toutes faites pour gagner. Il faut donc passer de la certitude à l’incertitude, de la finitude à l’indéfinitude, de l’évidence à la pertinence. Pas plus que d’autres cette association n’est détentrice de la vérité.

Ce passage auquel l’intervenant participe par le système de valeurs qu’il véhicule à travers son attitude n’est pas affaire de savoir ni de savoir-faire mais de savoir-être, pour reprendre une distinction classique. Il existe deux types d’attitude par rapport à son savoir :

- Soit l’intervenant considère son savoir comme un ensemble de certitudes qui doivent servir de base d’action. Il énonce alors des recettes qu’il convient d’appliquer (les dix-huit critères de la performance). Le premier inconvénient est qu’on ne les applique pas car elles ne modifient pas la représentation du monde. L’action est la matérialisation de la vision du monde, ainsi qu’on l’a vu. Le deuxième inconvénient est que les recettes ne sont pertinentes que par rapport à un contexte donné.

- Soit l’intervenant considère son savoir comme un ensemble de paradigmes qui constituent une base d’échange. Il propose alors aux participants de regarder le monde au travers de nouvelles lunettes, de relire leurs expériences avec un nouveau paradigme. C’est ainsi, et seulement ainsi, que l’on peut produire des changements réels, car cohérents, au niveau de la vision du monde et de l’application.

Dans la deuxième attitude, le problème de la commensurabilité des paradigmes des différents intervenants ne se pose pas. Pas plus que ne se pose celle de leur compatibilité avec un dogme quelconque. Les experts sont réunis par cette posture particulière vis-à-vis de leur savoir, posture qui leur permet de véhiculer un même système de valeurs.

Le meilleur moyen d’aller en haut d’un escalier, c’est encore de le gravir marche par marche. Il convient donc de s’assurer que tous les experts font franchir une marche ou du moins n’en font pas descendre une (après tout, il faut aussi souffler). C’est la posture humble par rapport à son propre paradigme qui place l’expert dans une interaction fructueuse. Il faut aussi savoir quelle marche est susceptible de faire franchir tel expert pour adapter la programmation à la position du club. Par contre, une appréciation sur le savoir indépendamment de la posture intérieure reviendrait à ne faire intervenir que des experts qui sont d’accord avec celui qui les sélectionne. Ce qui appauvrirait la démarche en limitant la richesse qui naît de la diversité et de la confrontation des paradigmes.

Une telle approche implique que les adhérents sont traités en adultes libres qui conservent leur esprit critique devant ce qui leur est exposé et ne prennent pas tout pour argent comptant. Elle suppose qu’il leur appartient, à eux et à eux seuls, d’élaborer leur vérité.

La communication sans maîtrise

Deux principes de communication énoncés par l’école de Palo Alto permettent de comprendre ce qui se joue dans la communication :

- Toute communication comporte deux niveaux, le contenu et la relation, tels que le second englobe le premier.

- C’est le récepteur qui fait le message.

Contrairement à ce que l’on croit habituellement, une communication ne suppose pas un émetteur et un récepteur mais seulement un récepteur. Ce qui est reçu n’est pas ce qui est émis explicitement mais une construction du récepteur.

Comme l’émetteur n’est pas dans la tête du récepteur, il ne maîtrise pas cette construction. Celui qui communique ne maîtrise jamais l’effet de sa communication. La communication nous place de facto en situation de non-maîtrise.

Or la communication est conçue comme une tentative de maîtrise de la pensée de l’autre. Je parle pour que ce que je dis s’inscrive tel quel dans l’esprit de l’autre, ce qui est impossible par définition. Tel est le paradoxe de la communication qu’elle vise un objectif qu’elle ne peut pas atteindre. Je ne maîtrise jamais ce que l’autre pense de ce que je suis et de ce que je dis.

Ce paradoxe est angoissant. Etre jugé sans pouvoir se justifier, puisqu’on ignore même exactement ce qu’il en est de ce jugement, remet en question l’être. Par la réaction non maîtrisée de l’autre, mon être peut se trouver écorné. La situation du formateur est intrinsèquement anxiogène.

Faute de pouvoir maîtriser ce que pense l’autre et faute de savoir dominer cette angoisse, le communicateur évite soigneusement les réactions de l’autre en gardant toujours le pouvoir. Il ne maîtrise pas ce que pense l’autre mais seulement son expression.

La communication se structure autour d’une relation de pouvoir dont on voit souvent les oripeaux en formation (estrade, etc.). Elle n’est plus alors régulée par aucun feed-back et peut viser à côté de la plaque.

L’altérité et la technique d’intervention

« Comment pourrait-il m’apprendre quelque chose s’il ne m’aime pas ? «

Socrate

Le défaut des autres, c’est qu’ils sont différents de moi.

Dans ce défaut, ils pataugent avec frénésie.

Je voudrais bien être tolérant avec eux, mais ils s’obstinent à être différents. Comme disait Spinoza : « Tout être tend à persévérer dans son être. «

Un des problèmes de la vie est d’admettre cette altérité.

Cette irritante différence de l’autre m’empêche de maîtriser sa pensée. Lorsque je suis en situation de communication, d’intervention par exemple, cette non-maîtrise est d’autant plus ennuyeuse que la pensée de l’autre est occupée d’un jugement à mon sujet. Quelqu’un pense quelque chose de moi que je ne maîtrise pas. Mon être est menacé par ce jugement. Voilà qui n’entre pas dans le projet cartésien de se rendre » comme maître et possesseur de la nature » dont nous sommes les obéissants héritiers.

Pendant qu’il parle, l’intervenant est habité d’une angoisse sous-jacente liée à l’absence de maîtrise du jugement de l’autre. Souvent, cette angoisse n’est pas assumée comme telle. Après tout, rien dans notre fonds culturel ne nous prépare à nous avouer à nous-mêmes que nous avons peur. La peur est taboue.

Elle va pourtant se manifester par un contretemps dans l’échange :

- Quand il faut donner de l’énergie pour exprimer ses convictions, son paradigme, l’intervenant se montre pusillanime. Il ne donne pas d’énergie. Il a peur que son contenu plein percute trop fort le plein des participants.

- Quand une question est posée, il déploie tout à coup une énergie intense pour faire rentrer le diable dans la boîte. La question est vécue comme la première étape de la non-maîtrise, l’apparition de cette funeste altérité qui nous menace. L’intervenant qui n’a pas su donner son énergie à propos se montre soudain très agité pour s’empêcher d’écouter. Il coupe la parole à celui qui le questionne pour reprendre le pouvoir.

- Il a vécu la question comme un rapport de pouvoir. Ce faisant il en a fait un rapport de pouvoir. La question peut alors créer une situation du type dompteur face à ses lions. Hélas : « Dompteur, c’est un métier qui nourrit son homme, mais c’est aussi un métier qui nourrit son lion » (Marcel Gotlib).

Pour se débarrasser de la peur de l’autre, l’intervenant a coupé le lien avec l’autre.

Le bon pédagogue, au contraire, assume son angoisse. Il s’assume donc en tant que pédagogue. Il n’a pas honte de ce qu’il est ni de ce qu’il dit. Il l’énonce avec la conviction qui est la sienne, fondée sur sa pratique et ses prémisses. Ce faisant, il rayonne. Pour assumer son angoisse, il faut dominer sa crainte de l’altérité et aller simplement à la rencontre de l’autre.

Quand une question est posée au pédagogue, il n’en fait pas un rapport de pouvoir. Il se dit que celui qui pose une question ne la pose pas pour le plaisir de le contester mais plus simplement parce qu’il se la pose. Ainsi, il désarme le rapport de pouvoir qui pouvait exister dans l’esprit du questionneur. Il passe donc à une écoute intense, pendant laquelle il ne donne aucune énergie, pour répondre du mieux possible à la question.

L’énergie est alors distribuée à propos.

La façon dont quelqu’un exprime ses convictions et traite les objections est la signature de son état intérieur. Cette signature est lue et interprétée pour ce qu’elle est.

Le temps de l’autre

Caïn cultivait la terre tandis qu’Abel élevait des moutons. Caïn offre à Dieu des produits de la terre, Abel offre un agneau. Le Seigneur accepte le présent d’Abel mais refuse celui de Caïn. A première vue, la réaction du Seigneur est d’une criante injustice. Puis le Seigneur dit à Caïn : « Le mal est tapi en toi, avide de toi, mais toi, domine-le. » Sans succès. Caïn tue Abel.

Caïn donne le fruit de son travail. Abel donne un agneau qui, dans la Bible, est le symbole de l’âme. Caïn donne du matériel, Abel du symbolique. Lequel parle plus directement à l’âme et au coeur. Autrement dit, Caïn donne mais Abel se donne. Toute la différence est là : donner ou se donner.

Souvent les intervenants se plaignent d’avoir manqué de temps.

Ils voulaient délivrer un contenu précis et ils n’ont pas pu aller jusqu’au bout. Syndrome du soixantième transparent : si l’on n’atteint pas le soixantième transparent, l’édifice s’écroule, miné par un manque de cohérence qui débouche sur l’incertitude. Comme une cathédrale à laquelle manquerait un pilastre.

L’intervenant qui voit les choses ainsi n’est pas au service de son client mais de son savoir. Il donne, mais il ne se donne pas. Dès lors, sa valeur n’est pas reconnue, tout comme celle du présent de Caïn.

Être au service de son client signifie pour l’intervenant de donner du sens au temps de l’autre. Cet intervenant là ne manque pas de temps car il ne pense pas à son propre temps. Il ne considère pas le temps en fonction de la finitude de son savoir mais en fonction de l’indéfinitude de ce que recevra l’autre. Peu importe que l’on passe ou non le soixantième transparent, seul compte ce qui en restera dans l’esprit de celui qui écoute. Comme, au bout de trois mois, il ne reste dans notre mémoire qu’une faible proportion de ce que nous avons entendu, l’enjeu n’est pas la quantité de choses dites mais bien la relation qui permettra d’améliorer le faible rendement de la communication.

Pour nouer une relation porteuse d’efficacité, il convient d’oublier son propre temps pour vivre dans le temps de l’autre. Il n’est plus question de se contenter de donner, il faut se donner à ce temps imparti. Il faut être dans la situation, sans restriction mentale. « Age quod agis « (fais ce que tu fais), disait saint Thomas d’Aquin. Alors nous serons libérés des enjeux de pouvoir.

Cette prise en compte du temps de l’apprenant matérialise l’idée de centration de l’enseignement sur l’apprenant. Ce n’est pas une nouveauté, c’est presque une banalité. Piaget, Freinet, ces experts reconnus de la pédagogie, le courant qualifié d’« éducation nouvelle » depuis le début du XXe siècle, la pédagogie institutionnelle aussi militaient depuis longtemps contre un apprentissage par émission – réception qui privilégiait le « processus enseigner » au détriment du « processus apprendre ». Mais ce qui était l’engagement militant de minorités actives, comme les mouvements pédagogiques, figure désormais dans la loi d’orientation de 1989 qui met l’enfant au centre du système éducatif.

Se centrer sur l’apprenant suppose d’éviter de prendre constamment à contre-pied son fonctionnement mental. On notera à ce propos le succès des travaux d’Antoine de La Garanderie à partir de la distinction entre auditifs et visuels. Certaines personnes seraient plus auditives, d’autres plus visuelles, il faut en tenir compte dans l’élaboration des messages. Il existe des variantes de ces styles cognitifs – la plus connue est la programmation neurolinguistique – qui prônent toutes l’adaptation du style de communication au style cognitif du récepteur. Cela étant, n’oublions pas ce que nous avons dit plus haut à propos de la dissonance : l’apprenant a certes besoin d’une pédagogie à sa mesure, mais il a aussi besoin de se mesurer à un style pédagogique dissonant.

Les trois facteurs-clés de succès de l’intervenant

On attend d’un intervenant que l’on engage qu’il soit culbuto. On ne sait pas s’il commencera la tête en bas ou la tête en haut, mais il doit arriver la tête en haut. Telle est la condition de l’assurance qualité. Il existe des intervenants qui font d’excellentes performances si… si la salle est bien disposée, si personne ne les agresse, si la demande est explicite, s’il fait beau temps et si leur avion a été à l’heure. Comme on ne peut pas veiller à la réunion de tous ces paramètres, il faut des intervenants qui font une bonne performance même si… même si la salle est mal disposée, même si on les agresse, même si la demande n’est pas ce qu’on leur avait dit, même s’il fait mauvais temps, même si l’avion a été en retard et même si en prime ils ont la migraine. Ainsi se définit l’intervenant culbuto.

Ayant dit cela, on n’a fait que préciser l’exigence sans rien dire du comment. Voici les trois facteurs-clés de succès que je propose aux intervenants pour devenir culbutos. Ces facteurs-clés de succès, certes discutables, synthétisent ce qui précède.

- Être l’auteur de son expertise. L’intervenant culbuto est l’auteur de ce qu’il raconte. Certes, il y a vingt-cinq siècles que les hommes écrivent ce qu’ils pensent, il n’y a donc aucune raison de se priver de cette source. Mais l’intervenant aura accommodé à sa sauce les sources qu’il utilise pour construire son propre propos. Comme tout auteur. Pourquoi cette condition ? Elle seule permet d’entrer en relation avec son public sur le fond. Si l’on récite la pièce d’un autre, on ne peut pas improviser pour répondre à une question. Certains organismes de formation, au contraire, ont voulu obtenir une certaine productivité en standardisant les stages, de façon à les rendre impersonnels. Tous les intervenants se conforment à un schéma unique de déroulement. Bien entendu, une telle méthode est acceptable dans le cas de la transmission d’un savoir conçu comme un ensemble de certitudes qui doit servir de base d’action, pour reprendre la distinction faite un peu plus haut. Si par contre il s’agit d’un savoir conçu comme un ensemble de paradigmes qui constitue une base d’échange, la standardisation du message n’est plus acceptable. Il faut donc bien discerner la nature de ce que l’on enseigne.

- S’occuper de son client plutôt que de son savoir. Ce point vient d’être développé. La réalité essentielle d’une situation de formation est une relation d’homme à homme. Sinon, on se contenterait d’outils pédagogiques moins onéreux (livres, cassettes audio ou vidéo) dont la qualité est souvent meilleure quant au fond mais qui ne permettent pas la relation. Ce second facteur-clé de succès peut paraître d’autant plus évident que beaucoup d’interventions ont pour thème, justement : s’occuper de ses clients. Les intervenants devraient donc donner l’exemple de ce qu’ils expliquent, avoir un échantillon sur eux. Nous avons vu que c’est le caractère anxiogène de la situation de formation, lié à la non-maîtrise, qui risque de les faire chuter.

- Être un militant mondain. Dans cette expression de militant mondain se résume peut-être la clé du professionnalisme de l’intervenant. Mais s’agit-il d’un paradoxe ? Cet oiseau rare de militant mondain existe-t-il ? Je serais tenté par une réponse à la André Frossard : il existe, je l’ai rencontré. Je les ai rencontrés, même. Personnalités fortes et empathiques, structurées autour d’idées solidement charpentées, ce sont effectivement des pédagogues dont le talent s’impose avec évidence. Attention cependant, il existe des imitateurs, des contrefaçons, des qui ne résistent pas au premier examen critique. Prière de prendre son scalpel et de gratter pour voir sous le vernis.

Il en va des trois facteurs-clés de succès comme des trois mousquetaires, ils sont quatre. Le quatrième : un bon intervenant est cultivé hors de son champ d’expertise. Cela seul lui donne de la profondeur de champ pour opérer les recadrages nécessaires. La culture permet de mettre en perspective les débats et d’éviter ainsi les affrontements inutiles. Ainsi que développé précédemment.